歯周病

佐賀県佐賀市の歯医者・佐賀中央歯科口腔外科

歯周病について

歯周病(歯槽膿漏)とは?

歯周病は、歯周病菌の感染によって歯の周りの骨が溶かされる病気です。歯は歯槽骨と呼ばれる骨で支えられており、その上に歯茎がのっています。歯周病によって骨が溶かされることで、歯茎の位置が歯の根っこ方向に下がってくることから「歯茎が痩せる」という表現をすることもあります。

また、歯周病は初期の段階では痛みなどの自覚症状がほとんどないため、本人が気づかないうちに重症化しているケースも少なくありません。その特徴から「沈黙の病気=Silent Disease」とも呼ばれているのです。

歯周病の原因とは

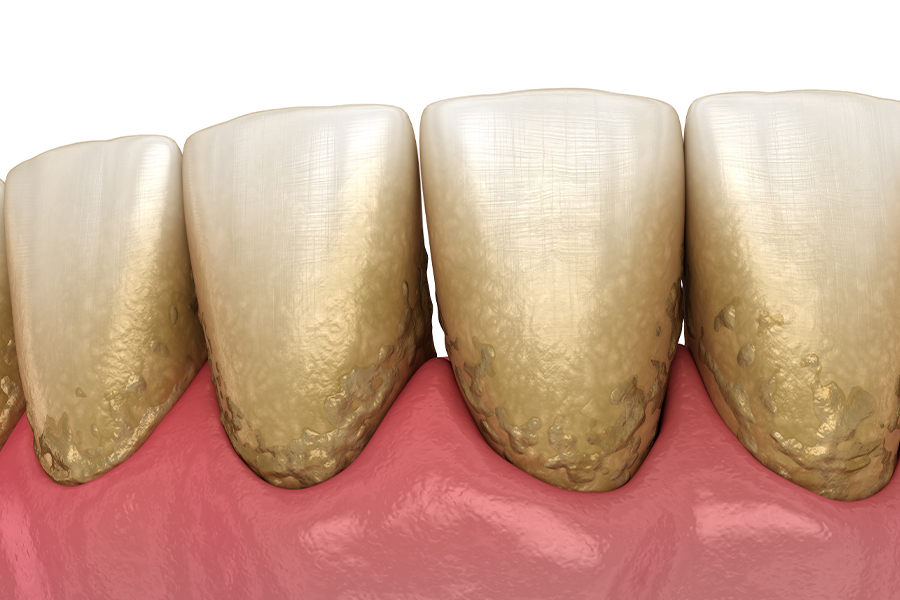

歯周病の主な原因とされるのが、お口の中の細菌(プラーク)です。歯周病の原因となる菌が歯と歯茎の境目に溜まり、増殖することで歯周病を発症します。歯周病を発症すると、歯周ポケット(歯と歯茎の間の溝)を形成して歯茎が腫れたり、出血を伴うようになります。その状態を放置してしまうと、歯周病菌がより増殖しやすい環境となり、更に症状が進むと骨を溶かし、歯の支えを失うことになるのです。

また近年では、歯並びや噛み合わせの悪さ、全身疾患(高血圧や糖尿病など)、喫煙といった嗜好品などが歯周病と関連していることも分かってきています。

歯周病が全身に及ぼすリスク

近年の研究では、歯周病の原因菌が全身のさまざまな健康や疾患と深く関わっていることが分かってきています。

糖尿病

糖尿病は予備軍と合わせると、今や日本人の4人に1人が罹患しているとされている国民病とも呼べる病気です。歯周病は糖尿病を重症化させやすく、血糖コントロールに悪影響を与えやすいと言われています。

肺炎

歯周病菌が肺に侵入することで、肺炎を引き起こすケースがあることが指摘されています。

早産や低体重児出産

妊娠期は身体の変化やホルモンバランスの変化により、お口の中の環境が悪化しやすく、歯周病にもなりやすい状態にあります。また、歯周病菌が子宮の筋肉に影響を与え、早産や低体重児出産を引き起こす可能性があるとされています。

心臓疾患・動脈硬化

歯周病菌により動脈硬化を引き起こしやすくするとされています。さらに歯周病の菌の影響で血管の中で血栓ができやすくなることから、歯周病の人はそうでない人に比べて約3倍ほど脳梗塞になりやすいと言われています。

インプラント周囲炎について

インプラント周囲炎とは、インプラントをした周囲の歯ぐきや骨に炎症が広がった状態のことで、「インプラントの歯周病」とも呼ばれる感染症です。インプラント周囲炎は一般的な天然歯の歯周病と同様に、お口の中の細菌が原因として引き起こされます。ご自身で行うセルフケアが不十分であったり、定期的な歯科医院でのメインテナンスを受けなかった場合、インプラントと歯肉の境目から細菌が侵入してインプラント周囲からの出血や炎症が起こりやすくなります。

この炎症を放置すると、インプラントの安定性が損なわれ、最悪の場合、インプラントを除去しなければならないこともあるのです。

また、インプラント周囲炎は、天然歯の歯周病と比べて自覚症状が現れにくいだけでなく、症状の進行速度も非常に早い特徴があり一層の注意が必要です。インプラントを長持ちさせ、お口の中を健康な状態を保つために、治療が終わった後も定期的に(通常3ヶ月に1回程度)歯科医院でチェックを受けることをおすすめします。

歯周病治療について

歯周病の治療において最も重要なことは、歯周病の原因となる菌の数を減らし、歯周病菌が存在しにくいお口の中の環境をつくっていくことにあります。その上で、その他の原因を改善していくことが大切です。

歯周病菌を減らすためには、毎日の歯磨きなどを正しく続けていく、患者さまご自身の適切なセルフケアが大きなカギとなります。そのためセルフケアが正しくできていなければ、歯周病の治療は成功しません。

当院では歯科衛生士と連携して、症状に合わせて歯周ポケット内のプラークや歯石をキレイに取り除くとともに、正しいセルフケアの仕方をお伝えすることで歯周病の改善をサポートいたします。

歯周病治療の流れ

各種検査・診査

専用の器具で歯周ポケットや歯の動揺の有無、清掃状態などを検査します。レントゲンで歯槽骨の吸収を確認し、歯並びや噛み合わせなども診査します。

セルフケア指導(TBI)

歯科衛生士が個々の清掃状態に合わせた磨き方の指導を行います。歯ブラシや歯磨剤の提案もさせて頂きます。

スケーリング・

ルートプレーニング

専用の器具を用いて歯面に付着している歯石やプラークをキレイに取り除いていきます。

再評価

歯石を除去後、歯周病の検査を再度行い一連の治療効果について判定します。問題がなければ、定期的なメインテナンスへと移行します。

重症化した歯周病の

治療について

重度の歯周病では、深い歯周ポケットが形成されているため、上記のような治療のみでは完全に歯石を取り除くことはできません。歯周外科治療を行うことで、歯周病菌が増殖しにくい環境をつくることが可能です。

歯周外科治療の内容

- 歯磨きをしやすいように歯肉や

粘膜の形を整える - 歯の周囲にあるポケットの除去

- 腫れが引かない歯肉を取り除く

- 歯を支えている骨の形態を整える、

移植する 等

治療の対象となる歯の本数にもよりますが、歯周外科手術に必要な時間は通常1~2時間程度となります。治療後は縫合・包帯をして、1週間後に縫合と包帯を取り除き、1~数ヶ月ほど経過をみます。再評価にて改善が確認されれば、定期的なメインテナンスへと移行していきます。

治療後の

予防メインテナンスの重要性

「生活習慣病」とも言われている歯周病は、治療が完了しても、その後の適切なセルフケアと定期的なメインテナンスを怠れば容易に再発してしまう病気です。また歯周病は自覚症状も少なく、再発や進行に気づきにくいため、歯周病の再発を予防するためには、歯科医院での定期的なメインテナンスを受けることがとても大切です。

当院では、定期検診や予防のためのメインテナンスプログラムにも力を入れておりますので、どうぞ遠慮なくご相談ください。患者さまのお口の健康づくりを末長くお手伝いします。

歯周病の

症状段階別の特徴

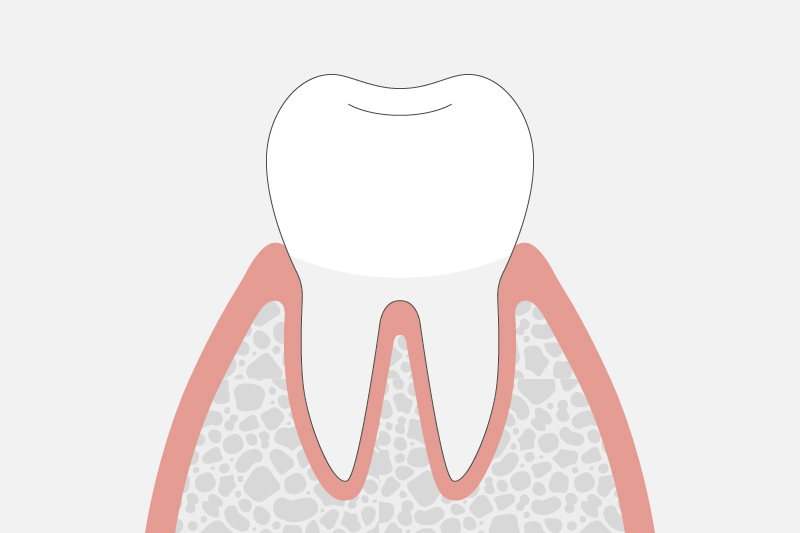

歯肉炎

(歯周ポケットの深さ1〜2mm)

歯茎のみに炎症を引き起こしている状態です。

痛みといった自覚症状はほとんどありませんが、歯磨きの時や硬いものを食べた時に出血しやすくなる場合があります。

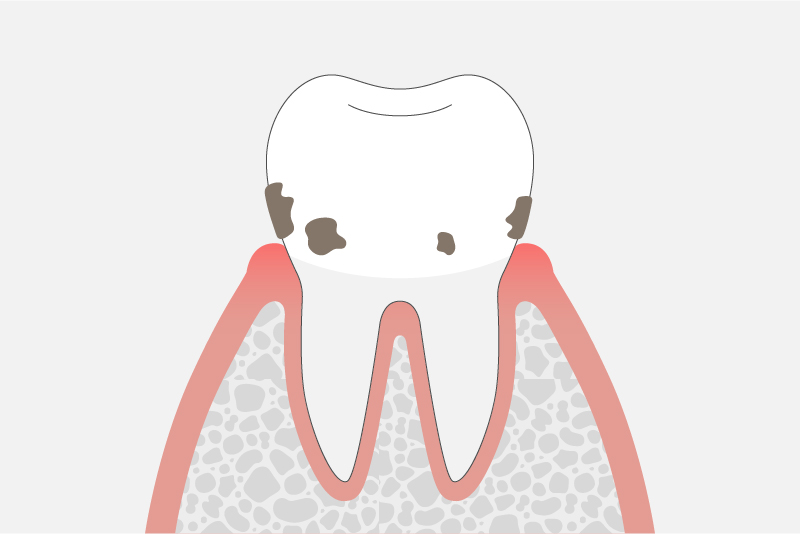

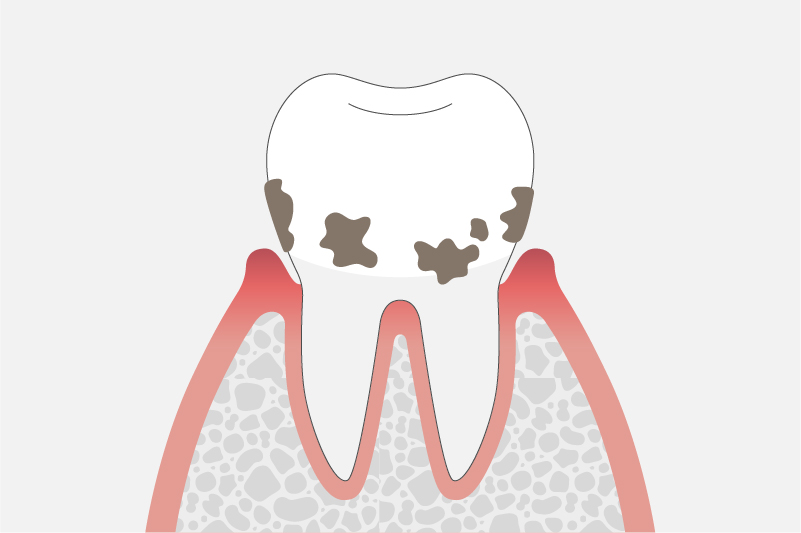

軽度歯周炎

(歯周ポケットの深さ3〜4mm)

歯を支えている骨(歯槽骨)が溶け出した状態です。

歯磨きの時に出血したり、歯がうずく、歯茎が腫れぼったく感じるなどの症状があらわれます。しかし一般的な初期段階では、まだ無症状なことが多く注意が必要です。

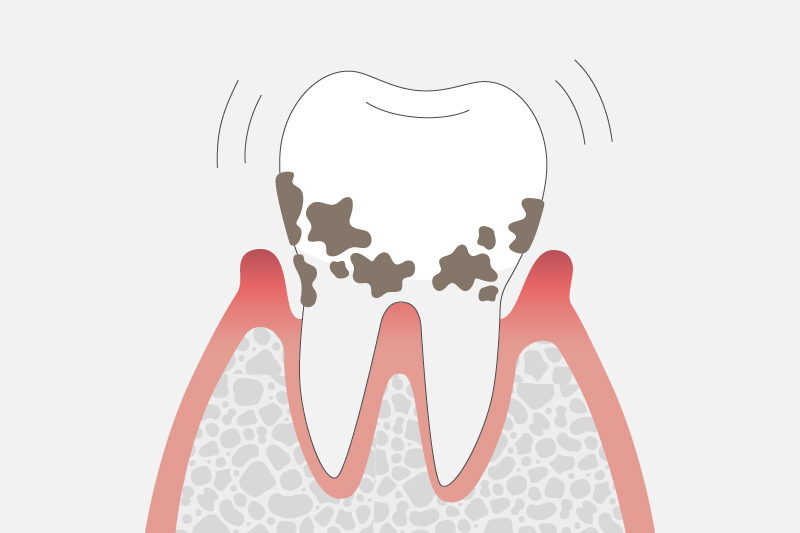

中等度歯周炎

(歯周ポケットの深さ5~7mm)

歯を支えている歯槽骨が1/3~2/3ほど溶けた状態です。

水がしみるようになったり、歯磨きをすると歯茎から血が出たり、歯茎が腫れたり治ったりの症状を繰り返します。また、歯がぐらぐらと動揺しはじめ、膿が出たり口臭が強くなる場合もあります。

重度歯周炎

(歯周ポケットの

深さ7mm以上)

歯を支えている歯槽骨が2/3以上溶けた状態です。

歯の周りを指で押すと白い膿がにじみ出て、口臭が強くなる場合もあります。歯磨きの際には頻繁に出血するようになり、歯が動揺して硬いものが噛みにくくなることがあります。放置してしまうと、歯が自然と抜け落ちるケースもあります。